はじめに

遺言書シリーズ第3回では、「自筆証書遺言」の具体的な書き方と、押さえておきたい法的要件について簡単に解説します。自分自身の手で遺言書を書くことは決して難しいことではありませんが、法律で定められたルールを守らないと無効になってしまう恐れがあります。大切なご家族や想いを確実に遺すためにも、基本をしっかり理解しましょう。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者が全文、日付、氏名を自分で手書きし、押印する方式の遺言書です。手軽に作成でき、費用もほとんどかからない点が魅力です。しかし、法的な要件を満たしていない場合は無効となってしまいますので、ポイントをしっかり押さえましょう。

必要な記載事項

正しい自筆証書遺言を作成するためには、以下の事項を必ず記載しなければなりません。

- 全文を自書する

- 遺言書の内容は、パソコンやワープロで作成せず、必ず遺言者自身が全て手で書く必要があります。(2020年7月施行の法改正により、財産目録のみ別紙でパソコン作成が可能になりましたが、本文は全て手書きです。)

- 日付を記載する

- 「令和7年8月17日」など、遺言書を書いた日付を必ず明記します。「2025年8月」「令和7年夏」など、特定できない表現は無効とされる場合があるため、年・月・日まで正確に書きましょう。

- 氏名を自書する

- フルネームで自書してください。これにより、誰が遺言したのかを明確にします。

- 押印する

- 実印・認印どちらでも構いませんが、印鑑を必ず押してください。押印がない場合、無効になる可能性があります。

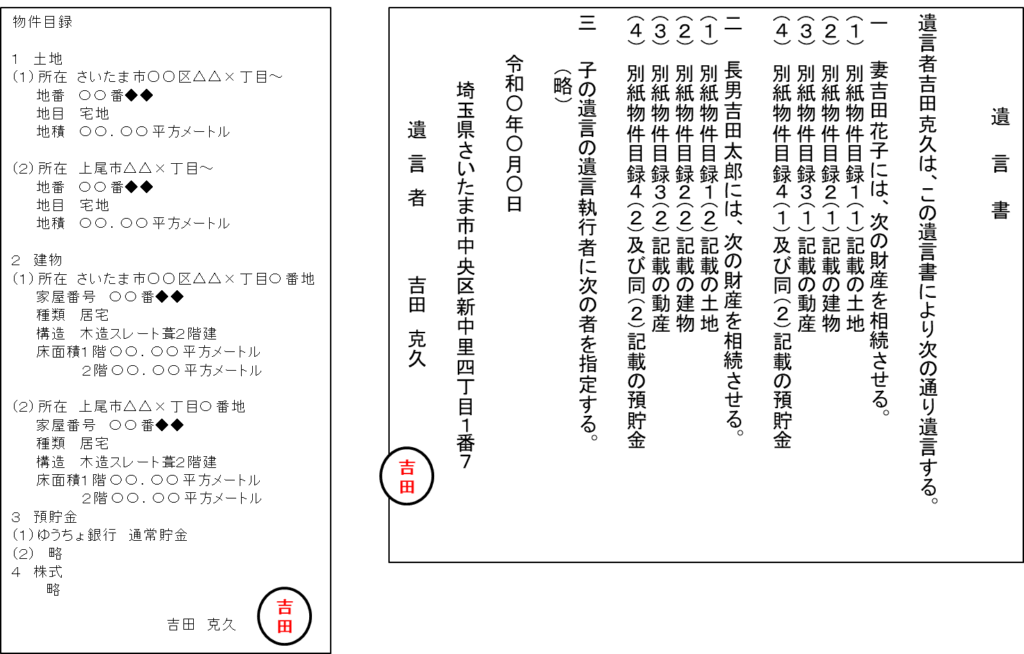

書式例と注意点

実際の自筆証書遺言の書き方例を示します。

書式例

注意点

- 修正する場合は、必ず訂正の方法(訂正箇所に二重線を引き、訂正印を押すなど)を記し、訂正箇所と余白に署名・押印してください。

- 遺言内容が複雑な場合や、特定の配分をしたい場合は、あいまいな表現を避け、具体的に記載しましょう。たとえば「全財産」ではなく「○○銀行の預金」など。

- 住所や財産の詳細、受遺者(遺贈を受ける人)の氏名を正確に記載してください。

- 作成した遺言書は、紛失・改ざんのリスクを防ぐために、公証役場で「自筆証書遺言保管制度」を利用するのもおすすめです。

無効になりやすいケース

せっかく書いた遺言書も、下記のようなミスがあると無効となりますので注意が必要です。

- 日付の記載が抜けている、または不明確(例:「令和7年8月吉日」)

- パソコンやワープロで本文を作成している

- 氏名の記載がない、または自署でない

- 押印がない、または印影が不鮮明

- 財産や受遺者の記載があいまいで特定できない

- 複数の遺言書が存在し、作成日が特定できない

- 法定相続人の遺留分を侵害している

まとめ

自筆証書遺言は、手軽に作成できる反面、法的な要件を一つでも欠くと無効となるリスクがあります。今回ご紹介した記載事項や注意点をしっかり守って、ご自身の大切な想いを確実に遺しましょう。ご不安な点やご質問があれば、いつでも「行政書士吉田克久事務所」までご相談ください。

次回は「公正証書遺言の手続き─ 公証人役場での流れ」について解説しますので、お楽しみに!