はじめに

「遺言書」と聞いて、どんな印象を持つでしょうか?

自分には「まだ早い」「相続で揉めないから不要」──そう思われる方も少なくありません。ですが、遺言書は“今を生きる人が未来へ想いをつなぐ手段”です。単なる相続対策ではなく、「家族へのメッセージ」であり、「自分らしい人生の締めくくり」にもなり得ます。

この第1回では、「そもそも遺言書とは何か?」を分かりやすくお伝えします。

1. 遺言書とは?

遺言書とは、自分の死後に、財産の分け方や特定の希望を法的に残す文書です。民法では遺言によって以下のような事項を指定できるとされています。

- 財産の分配(誰に何を渡すか)

- 相続人以外への財産の遺贈

- 認知(自分の子として認める)

- 後見人の指定

- 遺言執行者の指定 など

遺言書があることで、相続手続きはスムーズになり、残された家族が「争族」に巻き込まれるリスクも大きく減ります。

2. なぜ今、遺言書が注目されるのか?

高齢化と多様化する家族構成

令和2年の国勢調査によれば、「夫婦のみ世帯」や「単身世帯」は増加傾向にあり、家族のかたちが複雑になってきています。再婚、事実婚、養子縁組など、従来とは違う家族関係も一般的になっており、「法定相続」だけでは想いが反映されにくい状況も増えています。

相続争いの現実

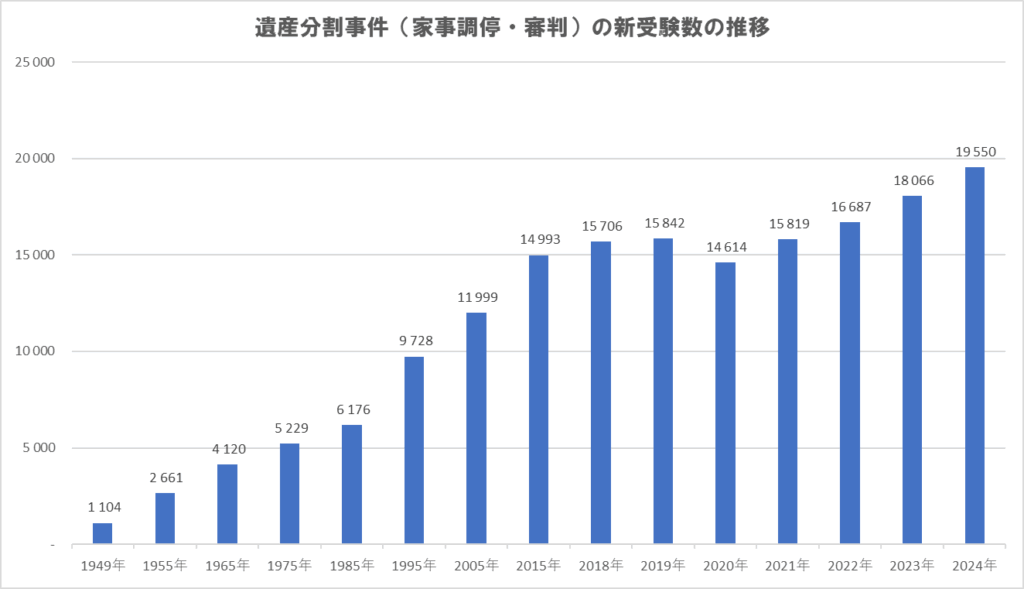

相続人間で意見が対立すると、関係がこじれるだけでなく、遺産分割協議や家庭裁判所での調停が必要になるケースもあります。家族への負担が大きく、費用や時間もかかります。2024年(令和6年)の死亡者は約161万件、同年の家庭裁判所への遺産分割協議調停申込件数は19,950件でした。この数字から約81件に1件の割合で家庭裁判所での調停となっています。

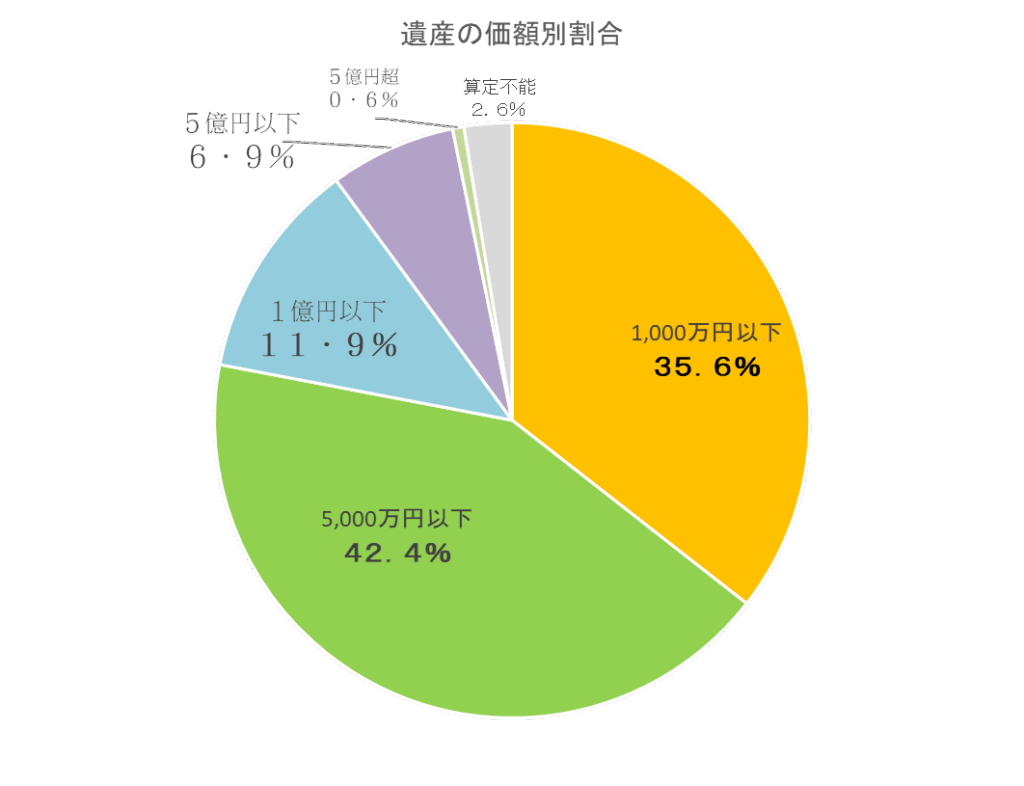

また、遺産分割でもめるケースは約78%が遺産5,000万円以下です。

3. 遺言書がないとどうなる?

遺言書がない場合、財産は民法の定める法定相続分に従って分配されます。しかし、次のような問題が起こりやすいのです。

- 家族間で財産の取り合いになる

- 特定の人に財産を渡したかった想いが反映されない

- 同居していた人が不利になる

- 事業承継がスムーズに進まない

遺言書があれば、こうした不満や争いを未然に防げます。

4. 誰にとっても「関係ある話」

遺言書は「資産家のもの」というイメージがありますが、預金・不動産・車・家具など、あらゆる財産が対象です。また、少ない財産でも争いになることがあります。

さらに、遺言書は単なる財産分配だけでなく、家族への感謝・気遣い・配慮を込めたメッセージとしての役割も果たします。

5. 初めての一歩は「知ること」から

このシリーズでは、遺言書の種類・書き方・注意点・見直し方などを1回ずつ丁寧に解説します。まずは「知ること」、そして「準備すること」が未来の安心につながります。

6. まとめ

- 遺言書とは、死後の意思を法的に残す文書

- 書いておくことで、家族の負担を軽減できる

- 今の時代だからこそ、誰にとっても必要性が高まっている

次回は、「遺言書の種類(自筆、公正、秘密)」について、具体的に比較しながらご紹介します。