遺言書は「一度作って終わり」ではなく、人生とともに育てていく生きた文書です。家族構成、財産、健康、価値観が変われば、最適な遺言の形も変わります。この記事では、見直しの考え方から変更・撤回の手続き、ライフイベントごとの実務ポイントまでを体系的に解説します。安心して将来に橋を架けられるよう、今日からできる運用術も具体的にご紹介します。

見直しが必要な理由と基本原則

見直しを先延ばしにした遺言ほど、現場で“効かない”ことが多いもの。まずは土台となる原則を押さえましょう。

- 基本原則1:遺言はいつでも変更・撤回できる。

後日作成の遺言が先に作成した遺言に優先します。矛盾する部分のみ後の内容が有効になります。 - 基本原則2:形式のミスは命取り。

自筆証書では日付・署名・押印、訂正の方式など、形式不備で無効化する事例が目立ちます。迷えば公正証書を選ぶのが安全です。 - 基本原則3:内容の“鮮度”が信頼を生む。

財産の売却・移動、家族の増減、法改正などで、現状と合わない遺言は紛争の種になります。節目ごとの見直しが最良の予防策です。 - 基本原則4:意図の可視化で争いを防ぐ。

配分理由や価値観は付言事項に残し、誤解の余地を減らしましょう。

変更・追加の具体的方法

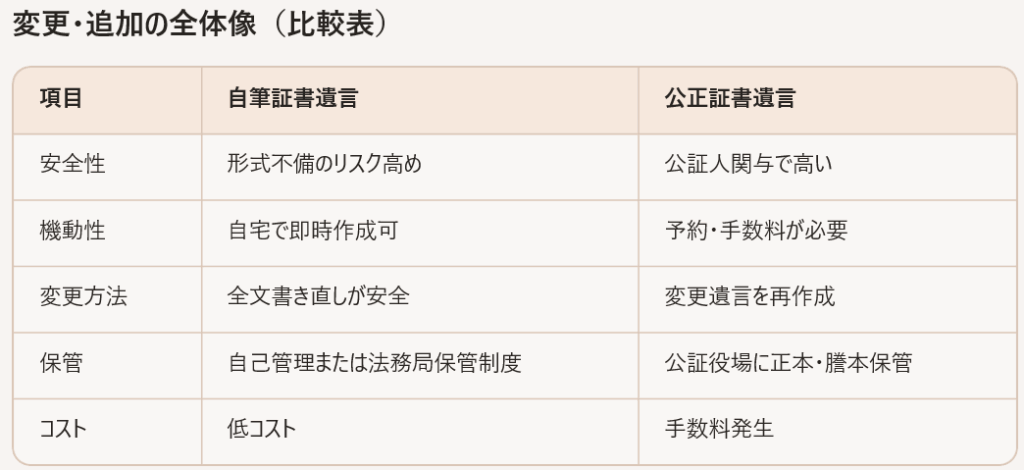

遺言形式ごとに、変更・追加のアプローチは異なります。安全性・即応性・コストの観点で選びましょう。

自筆証書遺言の変更・追加

全文の再作成を基本に。

一部訂正は方式が厳格で無効化リスクが高い。最新日付で新遺言を作り直すのが安全。

- 追記事項は独立文書として作成。

最新日付の条項が矛盾部分を上書きします。 - 法務局保管制度の活用。

原本の滅失・改ざんリスクを避け、検認が不要となります。

公正証書遺言の変更・追加

公証役場で変更遺言を作成。

「第◯条を次のとおり変更する」など条項単位で上書き可能。

- 構成の見直しも同時に。

財産評価の変動、受遺者の異動に合わせ、章立てや条番号も整序しておくと読みやすくなります。

優先順位と整合の考え方

- ルール:新しい遺言が古い遺言に優先。

矛盾部分のみ後の内容が有効。重複しない条項は並存します。 - テクニック:包括的変更条項。

「本遺言に抵触する既存の遺言部分はすべて撤回する」と明記し、解釈の迷いを潰します。

撤回の手続きと注意点

撤回は「やめる」ではなく、「誤解なくやめる」ことが肝です。痕跡や複数原本の管理を誤ると火種になります。

◆撤回の主な方法

- 新遺言で明示撤回。

「◯年◯月◯日付けの遺言をすべて撤回する」と明記。最も確実。 - 物理的撤回(自筆証書の破棄)。

原本を自ら破棄すれば撤回意思の推定が働きます。コピー・スキャンデータも完全廃棄を。 - 処分による黙示撤回。

遺贈予定財産を売却・処分した場合など、対象消滅で実質撤回になることがあります。

◆実務の注意点

- 公正証書の撤回は公正証書で。

形式の格を合わせることで紛争予防効果が上がります。 - 多本管理のリスク。

複数の遺言が散在すると、相続開始後に解釈争いが先行します。最新版の所在を明確に。 - 撤回後の空白期間を作らない。

旧遺言を撤回→新遺言が未完成、は最悪のシナリオ。撤回は新遺言完成と同時に。

ライフイベント別の見直しポイント

節目ごとに“何を、どこまで”変えるかの判断軸をご提供します。

◆再婚・事実婚の開始

- 配偶者・子の保護バランス。

前婚の子と現配偶者の調整は最難所。居住権、遺贈、生命保険の死亡受取人で立体的に設計。 - 居住の安定。

自宅は所有権移転か配偶者居住権か。相続税・維持費・将来売却の選択肢まで想定。 - 前婚関係の清算。

元配偶者名義口座の解約、共同名義不動産の処理、連帯保証の解除なども点検。

◆子の誕生・認知・養子縁組

- 相続人の増加対応。

具体的割合の再配分、教育資金の遺贈、監護・後見体制の指定。 - 未成年対策。

特別代理人・未成年後見人の指定、信託による段階的給付(年齢到達制限)。

◆離婚・別居

- 名義と受取人の一斉見直し。

保険・退職金・死亡退職金の受取人、遺贈条項、付言の修正。 - 共有財産の解消。

清算未了なら仮条項で暫定対応し、清算後に確定版を速やかに再作成。

◆相続人・受遺者の死亡・海外移住

- 予備的受遺者の設定。

受取人が先に亡くれた場合のバトン渡し先を明記。 - 海外居住者対応。

税務・送金・手続負担を考慮し、国内代理人や遺言執行者の権限を強化。

◆事業承継・不動産の売買

- 事業は“株式+議決権”で設計。

経営権と経済価値を分ける、信託で段階承継するなどの選択肢。 - 不動産の入替え対応。

物件特定が変われば条項も要修正。売却予定があれば包括遺贈+具体的指定の併用が有効。

◆健康状態の変化・介護開始

- 意思能力低下の前倒し対策。

早めの公正証書化、任意後見契約・家族信託の併用、医療・葬送の希望の明記。 - 介護の公平感。

介護貢献の評価方法(特別寄与料・遺贈)と説明文(付言)をセットで。

運用術と実務の落とし穴

正しい内容を、正しい運用で。ここが差になります。

◆継続運用のフレーム

- 定期点検の回転率。

3年に1度を基本、重大イベント時は即時レビュー。 - トリガーリスト運用。

再婚、子の誕生、離婚、転居、売買、退職、重病、法改正、海外移住、相続人の死亡。 - バージョン管理。

最新版に「作成年月日」「版数」を明記。旧版は撤回文言を押印の上で破棄。

◆保管と共有

- 保管先の二層化。

法務局保管(自筆)または公証役場保管(公正)+信頼する第三者(遺言執行者候補)。 - アクセス情報の伝達。

金庫の解錠方法、保管番号、連絡先を“別紙”で安全に共有。

◆よくある落とし穴

- 包括遺贈と特定遺贈の衝突。

包括に吸収されないよう、特定遺贈の優先を明記。 - 最新財産目録の欠落。

遺言は条項、現況は別紙目録で常に更新。条項は「現況に従う」旨の準拠条項を。 - 受取人の到達不能。

住所変更・改姓・国際送金障害に備え、連絡先と本人確認方法を明記。

すぐ使える条項テンプレートとチェックリスト

実務でそのまま使える短文テンプレを厳選しました。状況に応じて微調整してください。

◆基本条項テンプレート

- 包括的撤回条項:

本遺言に抵触する私の従前の一切の遺言および遺贈の意思表示を撤回する。 - 部分変更条項:

令和◯年◯月◯日付遺言の第◯条を次のとおり変更する。[変更後条項本文] - 予備的受遺者条項:

受遺者Aが相続開始以前に死亡したとき、または受遺を放棄したときは、その持分は受遺者Bに帰属させる。 - 現況優先条項:

本遺言に基づく特定遺贈の対象財産は、相続開始時の現況・残存範囲に従う。 - 遺言執行者再指定条項:

遺言執行者甲が辞退・死亡・欠格となったときは、乙を後任遺言執行者に指定する。 - 居住安定条項(配偶者居住権型):

私の死亡後、配偶者Cに対し、私が居住の用に供していた建物につき配偶者居住権を設定する。 - 介護評価の付言:

長年にわたり私の介護に尽力した子Dへの感謝を表し、その貢献に鑑みて配分を定めた。

◆自筆証書の訂正ミニ手順(やむを得ず一部訂正する場合)

- 表示: 訂正箇所に二重線+訂正印。

- 追記: 余白に「◯字加入/◯字抹消」の旨、日付・署名。

- 再確認: 不安があれば全文再作成へ切替。

◆見直しチェックリスト

- 家族構成: 再婚・出産・死亡・養子縁組・離婚は反映済みか。

- 財産構成: 不動産・有価証券・事業・海外資産の変動は条項に追随しているか。

- 税務影響: 相続税・贈与税の直近改正を踏まえた配分か。

- 生活設計: 配偶者の居住・生活費の確保手当ては十分か。

- 執行体制: 遺言執行者・後任者・連絡網は機能するか。

- 紛争予防: 付言で意図を可視化し、予備条項で“もしも”を塞げているか。

- 保管・共有: 最新版の所在・アクセス手順が関係者に伝わっているか。

まとめ

- 見直しは“必要になってから”では遅い。 節目に合わせた小さな更新の連続が、最大の紛争予防です。

- 方式は安全第一。 迷ったら公正証書、撤回は明示、旧版は痕跡なく処理。

- 意図の言語化が人を守る。 条項+付言+運用(保管・共有)で、法と気持ちの両輪を整えましょう。

次回はシリーズ最終回。全10回の学びを統合し、「今日から実践できる遺言準備のロードマップ」をお届けします。